Un long jardin dans le désert égyptien.

De retour d'un périple qui l'a conduit de Louxor à Assouan, l'écrivain nous livre ses impressions sur les splendeurs des bords du Nil.

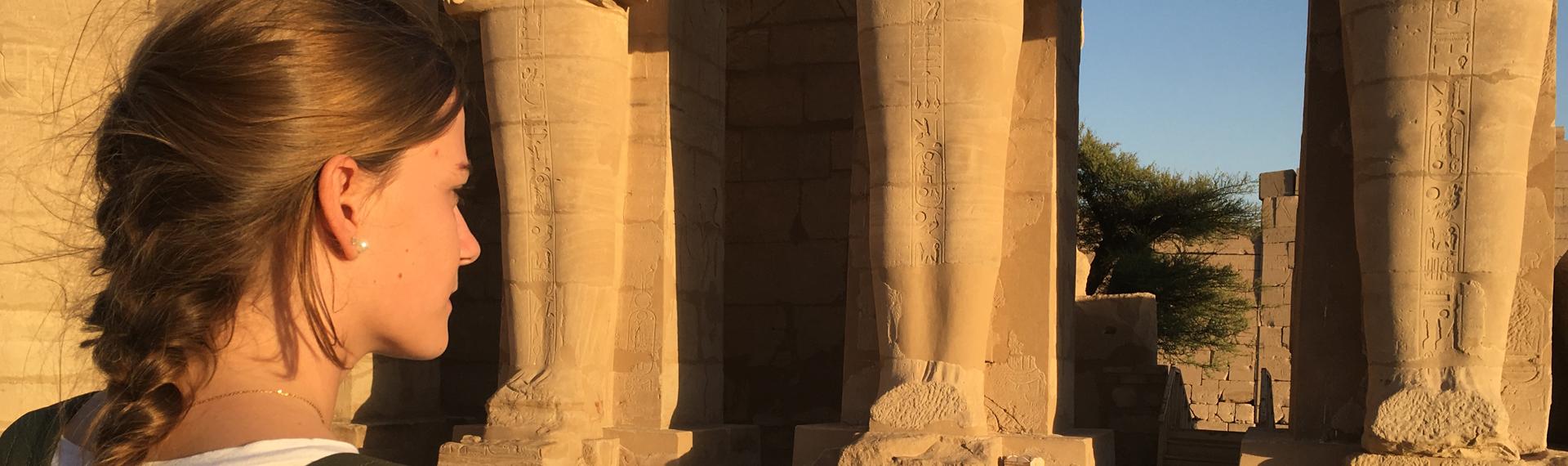

Les hauts et les bas de Sarkozy me donnaient le tournis. Les élections me fatiguaient. Ma petite-fille a treize ans. Elle s'appelle Marie-Sarah. Je l'ai emmenée sur le Nil, entre Louxor et Assouan. Dans un paysage de débuts du monde, nous avons remonté sur quelque deux cents kilomètres le fleuve le plus chargé d'histoire de toute notre planète. Étroit ruban vert au milieu de tant de sables, l'Égypte, au cœur du désert, est un jardin déployé par le Nil. Hérodote, il y a deux mille cinq cents ans, le disait déjà mieux et sans aucun de ces adjectifs ennemis de l'écrivain : «L'Égypte est un don du Nil.»

Dans les pas des grands voyageurs, Jean d'Ormesson fait découvrir à sa petite-fille la démesure d'une civilisation vieille de cinq mille ans.

Dans les pas des grands voyageurs, Jean d'Ormesson fait découvrir à sa petite-fille la démesure d'une civilisation vieille de cinq mille ans.

Il y a moins de siècles entre Hérodote et nous qu'entre les débuts de la civilisation égyptienne et l'époque d'Hérodote. Le vertige du temps, la longue durée, la lutte contre l'éphémère : voilà peut-être l'essentiel de cette Égypte ancienne où tout commence pour nous. À Sumer, à Mari, à Akkad, ailleurs encore, des traces de civilisations plus anciennes ont été retrouvées. En Égypte s'ouvre une histoire qui, à travers invasions, bouleversements politiques, révolutions religieuses, va durer cinq mille ans le long des rives du Nil avant de mener jusqu'à nous.

Tout le monde sait que l'histoire de l'Égypte ancienne est divisée en Ancien Empire, Moyen Empire, Nouvel Empire, avec trois périodes intermédiaires et une époque gréco-romaine. Satisfaisante et commode, cette construction est récente. Elle remonte à un prêtre égyptien du nom de Manéthon qui rédigea en grec, au temps des Ptolémée, une histoire de son pays rythmée par une trentaine de dynasties jusqu'à la dernière qui est grecque : elle est fondée par Ptolémée, ancien général d'Alexandre et ancêtre de Cléopâtre, maîtresse de Jules César et de Marc Antoine, victime d'Octave qui deviendra Auguste. L'alternance et la classification des Empires et des périodes intermédiaires n'apparaissent que vers le milieu de notre XIXe siècle. Elles permettent aux ignorants et je me compte parmi eux d'y voir à peu près clair dans le labyrinthe d'une histoire aussi fascinante et aussi pleine de mystère que ce Nil dont elle sort et dont Hérodote avouait : «Sur le régime de ce fleuve, je n'ai rien pu apprendre, ni des prêtres, ni de personne.»

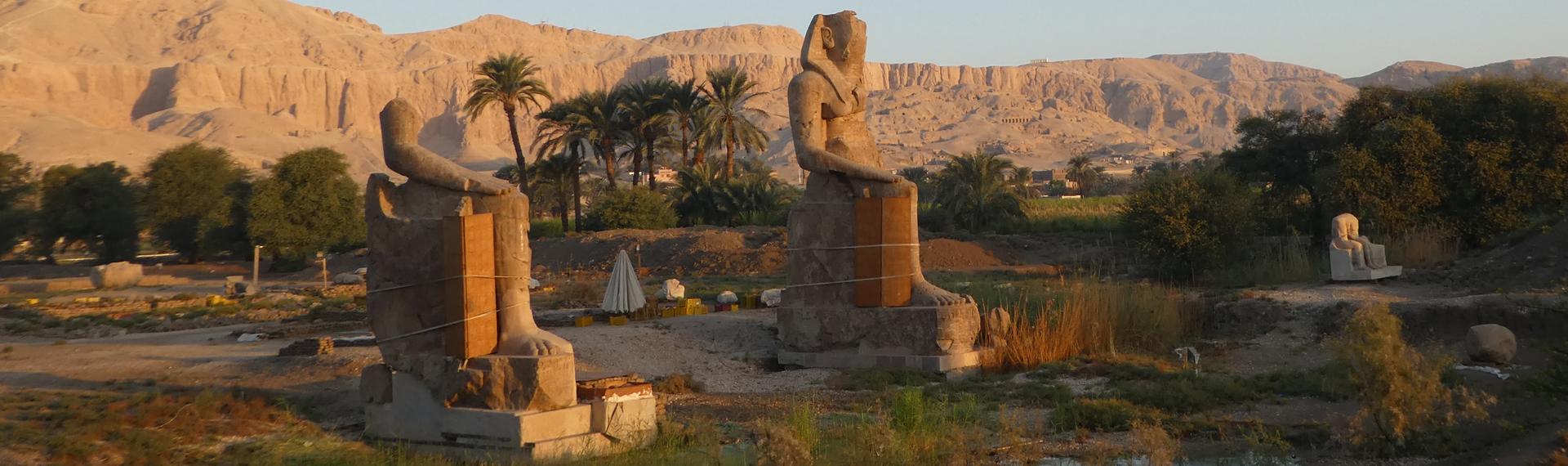

Ce qui frappe d'abord dans cette civilisation égyptienne qui a tourné la tête de tant de voyageurs grecs, d'empereurs romains, d'écrivains venus de France, d'Angleterre, d'Italie, d'un peu partout, c'est sa continuité sur un même territoire : trois mille ans, entre l'extrême fin du néolithique et la conquête romaine, puis byzantine, puis arabe. Au sein de cette continuité, se succèdent quelques-uns des règnes les plus longs de l'histoire. Bâtisseur et guerrier, Thoutmès ou Thoutmosis III règne trente-deux ans. Ramsès II, le plus grand peut-être des pharaons, le conquérant, le vainqueur de justesse de la bataille de Qadesh, sur l'Oronte, en Syrie, contre les Hittites, le contemporain ou à peu près… de Moïse et de la guerre de Troie, soixante-sept ans. Un des derniers pharaons de l'Ancien Empire, Pépi II, détient sans doute un record : monté sur le trône à six ans une lettre de l'enfant-roi est gravée sur la tombe de son gouverneur , il règne pendant près de cent ans.

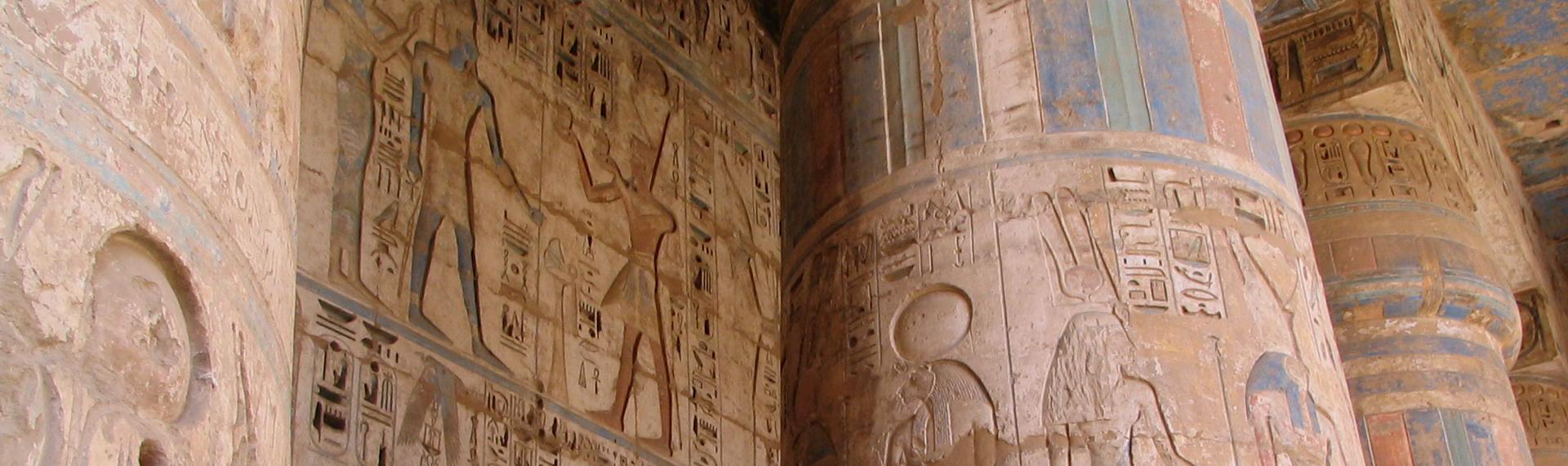

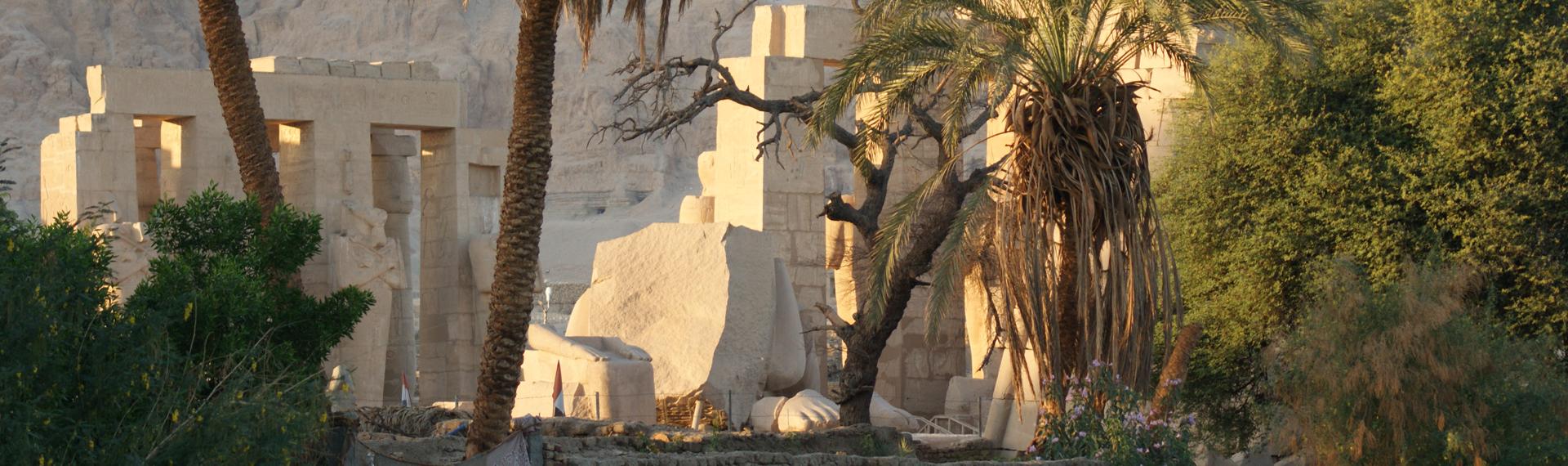

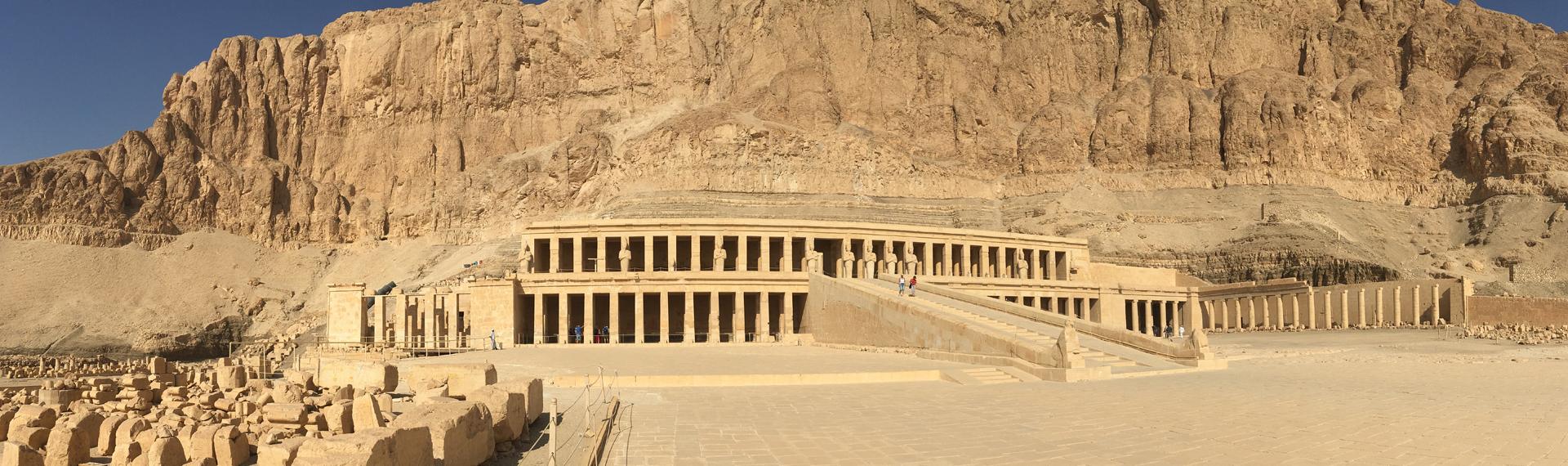

La durée de la construction des grands temples est plus impressionnante encore que la longévité de quelques-uns des pharaons. On dirait que le temps n'existe pas ou qu'il est vaincu par l'art et par la religion. À Edfou, le temple le mieux préservé de la vallée du Nil, les travaux durent deux siècles. À Kom Ombo, perché sur une boucle du fleuve, près de quatre siècles. Dédié à Amon, le temple gigantesque de Karnak est en chantier pendant deux mille ans. Tout se passe comme si nos cathédrales gothiques étaient encore en train d'être remaniées de nos jours, comme si l'Acropole d'Athènes avait été en travaux jusqu'à la fin de la Renaissance. Pour les Grecs, une œuvre d'art était quelque chose de rond, d'achevé, de définitif, dont aucun élément ne pouvait être modifié parce que chaque détail s'harmonisait avec le tout. Pour les Égyptiens, les temples du culte royal auxquels ils donnaient le nom de «châteaux des millions d'années» étaient des organismes en perpétuel développement.

Tout bouge toujours, rien ne change jamais

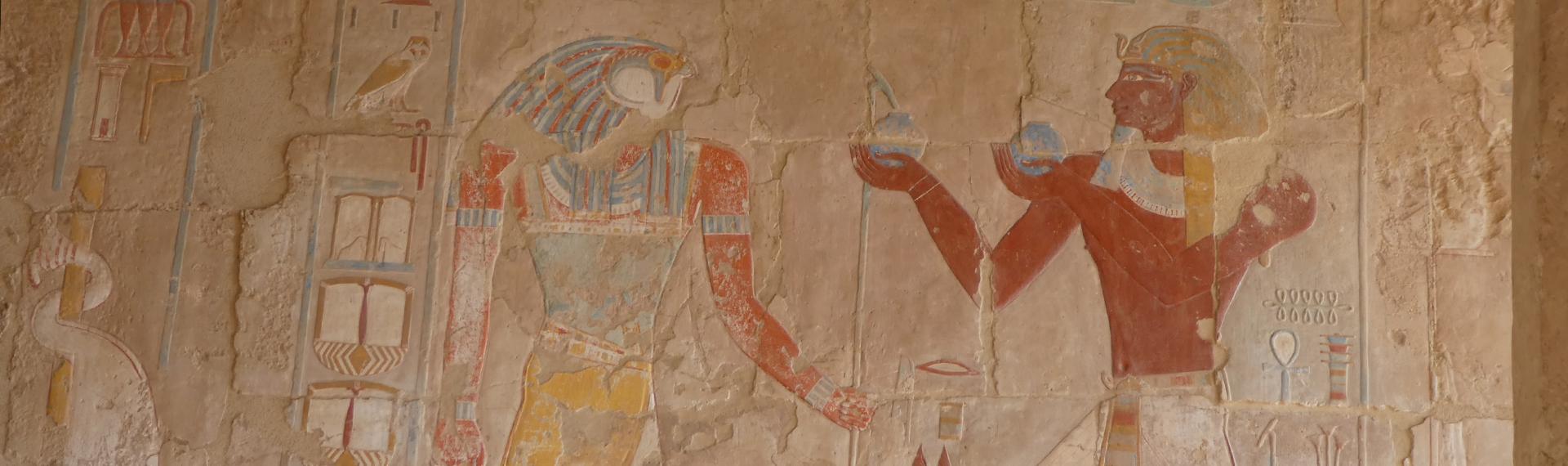

Dans l'histoire de l'Égypte, dans sa religion, dans son art intimement liés l'un à l'autre, art et religion sont presque synonymes dans une Égypte où l'art pour l'art tient une place très restreinte , les ruptures ne manquent pas. Un exemple éclatant de rupture politique et religieuse est fourni par le célèbre Aménophis IV. Époux de la belle Néfertiti, apôtre au visage émacié, défenseur d'un culte solaire qui tend vers l'exclusivité, il délaisse, dès le début de son règne, le dieu Amon pour le dieu Aton, prend le nom d'Akhenaton, affronte le clergé traditionnel et quitte cette Thèbes aux Cent Portes dont parlera Homère pour Tell el-Amarna, à mi-chemin de Louxor et du Caire. Akhenaton règne dix-sept ans. Mais, dès sa disparition, son nom, son œuvre, son influence sont méthodiquement gommés par le clergé d'Amon. Toutankhaton, le nouveau pharaon, refait le chemin inverse, change son nom en Toutankhamon, abandonne Tell el-Amarna et rétablit l'ancienne religion avant de laisser derrière lui, vouée à l'oubli pendant près de vingt siècles, une des plus belles tombes de la Vallée des Rois.

Le 26 novembre 1922, sur la rive gauche du Nil, en face de Louxor et de Karnak, deux passionnés d'égyptologie sont la proie d'une vive excitation : Howard Caster et lord Carnavon. Ils se tiennent sur la première marche d'un escalier que Carter, sur le point d'abandonner ses fouilles, vient de dégager, presque par hasard, sous un tas de gravats. Ils descendent lentement l'escalier. Une bougie à la main, Carter se glisse le premier à l'intérieur du tombeau. Derrière lui, Carnavon lui demande : «Voyez-vous quelque chose ?» «Oui !, s'écrie Carter. Des merveilles !» Ils venaient de retrouver la momie de Toutankhamon qui allait constituer pour le monde entier le symbole de la gloire de l'art égyptien.

Le martelage du nom du pharaon défunt par son successeur était pratique courante dans l'Égypte ancienne. Le voyageur en trouve souvent des traces sur les colonnes ou les parois des temples. De sa sœur-épouse, Thoutmès Ier a une fille, la fameuse Hatchepsout, et, d'une épouse secondaire, un fils, le futur Thoutmès II. Comme c'est commode ! Thoutmès II épouse sa demi-sœur Hatchepsout. Son règne est bref, mais, d'une autre épouse, il laisse un fils, le futur Thoutmès III, tout jeune à la mort de son père. Toute-puissante reine d'Égypte, pharaon femme représentée avec la barbe traditionnelle des souverains, Hatchepsout exerce d'une main de fer, à la place de son neveu, une longue régence au cours de laquelle elle fait construire, entre autres, toujours sur la rive ouest du Nil, le grand temple aux trois terrasses de Deir el-Bahari. À la mort de sa tante et belle-mère, le grand Thoutmès III, pharaon à son tour, fait marteler un peu partout le nom illustre d'Hatchepsout. L'ordre, après les ruptures, ne cesse jamais de se remettre de lui-même autour des hommes et de leurs œuvres. Les Égyptiens semblent avoir découvert bien avant Visconti et le prince de Lampedusa l'irrésistible formule du Guépard : «Il faut que tout change toujours pour que rien ne change jamais.»

Cette lutte gigantesque contre le temps et l'espace

Durant trois millénaires, tout au long du Nil, tout bouge toujours, rien ne change jamais. Quand les Ptolémée grecs de la dernière dynastie font édifier les temples d'Edfou, de Ko Mombo, de Philae, ils s'inscrivent inlassablement dans la tradition égyptienne. À Edfou, une pierre venue d'un monument immémorial depuis longtemps détruit est remployée dans le temple nouveau : elle porte le nom d'Imhotep qui fut, deux mille cinq cents ans plus tôt, à Saqqarah, près de Memphis, l'architecte légendaire du pharaon Djeser de la IIIe dynastie.

Deux fils rouges qui n'en font qu'un courent à travers toute l'histoire de l'art religieux égyptien : l'immensité dans le temps, l'immensité dans l'espace. À la continuité temporelle de la tradition répond le gigantisme mystique des édifices du culte. Les Pyramides, Karnak, Edfou, Medinet Habou, Abou-Simbel sont des miracles de durée et des miracles d'énormité dont les spécialistes n'en finissent pas de se demander comment ils ont pu être édifiés. On soutiendrait volontiers que cette double immensité se poursuit jusqu'à notre temps.

Menacés par la construction du haut barrage d'Assouan, Abou-Simbel et Philae ont été sauvés des eaux par des réalisations pharaoniques de visionnaires et d'architectes contemporains. Déjà ému par une montée des eaux antérieure, Pierre Loti avait été le premier à lancer un cri d'alarme dans un texte célèbre : «Mort de Philae.» Christiane Desroches-Noblecourt, André Malraux, l'Unesco, tant d'autres, égyptiens ou étrangers, qu'il n'est pas possible de nommer ici, et des milliers d'ouvriers anonymes, ont pris le relais, démonté, déplacé, remonté des masses de pierre incroyables et sauvé Abou-Simbel et Philae au prix d'efforts inouïs : ils sont les derniers artisans de cette lutte gigantesque contre le temps et l'espace menée pendant trente siècles par les pharaons.

En écrivant ces lignes, bourrées sans doute d'erreurs aux yeux de ceux qui savent, je vois le soleil se coucher sur le Nil, derrière les hauteurs du désert Libyque. On dirait que, vainqueurs de l'espace, vainqueurs surtout du temps, les dieux de cette terre sacrée sont toujours vivants. Qu'ils reçoivent ces mots de misère comme une dernière et humble offrande après tant de splendeurs.

Par Jean d'Ormesson de l'Académie française - Mars 2008

Commentaires

-

- 1. jjfg Le 13/09/2013

Ajouter un commentaire